阅读此文前,诚邀您点击一下“关注”按钮,方便以后第一时间为您推送新的文章,同时也便于您进行讨论与分享,内容均引用权威资料,结合个人观点进行撰写,文末已标注文献来源,请知悉!

文|妍妍

编辑|妍妍

《——【·前言·】——》

1948年那场改变中国命运的“淮海战役”,国民党军队犯下了让人难以置信的战略错误。

一个被刘伯承称为"死十字"的兵力部署,不仅让共产党将领看了直摇头暗笑,更让国民党内部的智将白崇禧心生绝望。

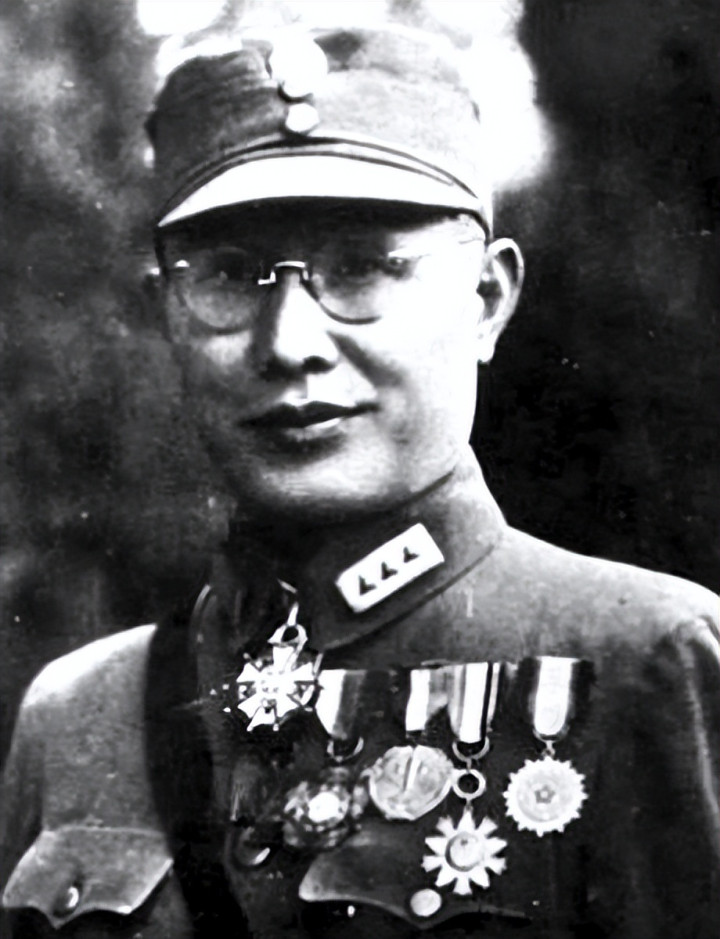

面对必败之局,这位被称为"小诸葛"的名将做出了怎样的选择?这一选择又怎么影响了这场决定性战役的结局?

"小诸葛"的绝望

白崇禧绝对算得上国民党军中少有的“智将”,人称“小诸葛”。1948年战局日渐紧张,他就已经看出问题所在。

中原地区的国民党军队分散部署,指挥权分属不同将领,这种分散指挥的模式在面对共产党集中优势兵力的战术下显得十分危险。

早在“淮海战役”爆发前,白崇禧就多次向蒋介石建议统一中原地区的军事指挥权。

他认为只有统一调度,才能灵活应对共产党的围攻。但这些建议都被蒋介石以各种政治理由搁置。

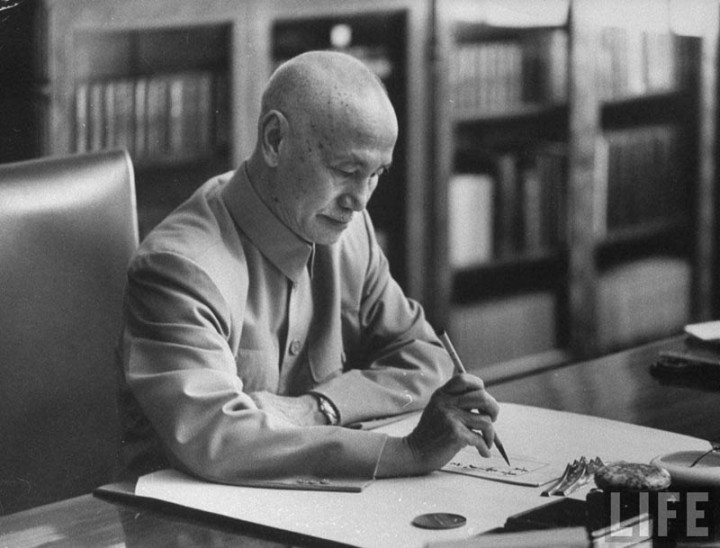

蒋介石长期以来就担心白崇禧权力过大,虽然他承认白崇禧的军事才能,却始终不愿意将过多兵权交给这位能干的将领。

直到1948年10月22日,战局已经十分危急。何应钦不得不召集紧急会议讨论中原战局。

会上,何应钦提出由白崇禧统一指挥华中、徐州两大"剿总"的建议。第二天,郭汝瑰飞赴北京向蒋介石汇报情况,这一提议终于获得了蒋介石的首肯。

10月24日,何应钦电告白崇禧,告知他即将获得统一指挥权的消息。此时,已经太晚了。

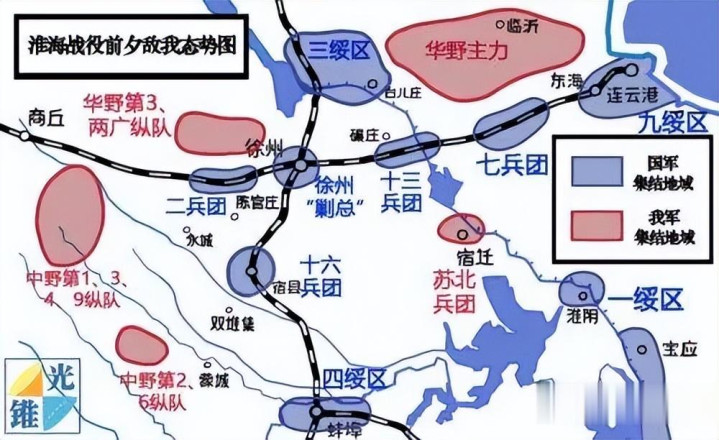

国民党军队的部署已经形成了致命的"死亡十字阵"。

这种部署将各部队分散在淮海地区的东西南北四个方向,看似守住了各个要点,实际上却无法相互支援,极易被各个击破!

刘伯承的战略眼光

在中原战场上,刘伯承这位共产党的军事天才很快就看穿了国民党军队的致命弱点。他一眼就看出国民党军队的"死亡十字阵"实际上就是一个"死十字"。

国民党军的部署将黄百韬兵团放在最前沿,李弥兵团本应在其侧翼提供支援,但徐州"剿总"司令刘峙却做出了致命的错误决定。

刘峙被描述为"军事思想过时、唯独只剩忠诚的庸碌之将",他错误地将李弥兵团调走,导致黄百韬兵团完全暴露在华东野战军的攻击范围内,而没有任何有效的支援力量。

与此同时,粟裕作为华东野战军的代司令员兼代政委,提出了集中华野、中野主力决战的战略构想。

他们看准了国民党军队的弱点,决定先集中兵力围歼黄百韬兵团,再逐个击破其他部队。

刘伯承评价这种部署时直言不讳:"这不是'十字阵',这是'死十字'啊!"

他看出国民党军队虽然人数众多,火力强大,但这种分散的部署方式恰恰给了共产党军队各个击破的机会。从军事战略角度看,这简直是一个“送死”的阵型。

国民党军队的"死亡十字阵"形成的原因很复杂。

一方面是指挥系统的混乱,徐州"剿总"和华中"剿总"各自为政;另一方面是高层对战场形势的误判,认为共产党军队不具备大规模决战的能力。

更重要的是,刘峙这样的将领缺乏现代战争的思维,仍然停留在旧式的固守思想中,无法灵活应对快速变化的战场局势。

白崇禧的艰难抉择

“淮海战役”即将爆发之际,一系列重要会议决定了战局的走向。

10月29日,蒋介石和何应钦联合发电报,要求白崇禧到蚌埠设立指挥机构,正式接管统一指挥权。

10月30日,在南京召开的会议上,白崇禧初步同意接受这一安排。

但就在第二天,他却突然改变了主意。10月31日,白崇禧明确表示拒绝接受统一指挥权。这一决定看似莫名其妙,实际上是白崇禧深思熟虑的结果。

作为一名经验丰富的军事指挥官,白崇禧清楚地看到了"死亡十字阵"的危险性。他意识到,接手统一指挥权意味着要为即将到来的失败承担全部责任。

更关键的是,白崇禧认为,此时改变部署已经来不及了。

黄百韬兵团已经处于极其危险的境地,李弥兵团被错误调离,杜聿明的兵团也因执行撤回东进任务错失反攻时机。

整个战略布局已经陷入被动,即使他接手指挥权也无力回天。

在这种情况下,白崇禧做出了一个战略性的决定:拒绝成为这场注定失败的战役的“替罪羊”,保存自己指挥的部队实力。

这一决定表面上看是违抗命令,实际上却为国民党保留了一定的军事力量。

仅仅六天后,也就是1948年11月6日,“淮海战役”正式爆发。

正如白崇禧所预见的那样,黄百韬兵团很快就陷入了被围的困境。到11月11日,黄百韬兵团完全被华东野战军包围,最终全军覆没。

蒋白争吵背后的无奈军心

淮海战役进行期间,蒋介石与白崇禧之间的矛盾不断升级。

蒋介石频繁下达调兵命令,要求白崇禧派兵增援其他被围部队,而白崇禧则多次拒绝执行这些命令。

一次激烈的电话争吵中,蒋介石怒斥白崇禧不顾大局,白崇禧则据理力争,认为盲目增援只会导致更多部队陷入包围。

他坚持认为,应该保存有生力量,避免全军覆没的局面。

这种争执背后,反映的是国民党军队内部指挥体系的混乱和战略思想的分歧。

蒋介石习惯于集中控制,往往根据政治需要而非军事逻辑下达命令;而白崇禧则更注重实际战场情况,不愿意将士兵送入必败之地。

战役结束后,蒋介石对白崇禧怀恨在心。但从历史的角度来看,白崇禧的决定客观上为国民党保存了约25万军队的实力。

如果他盲目服从命令,派兵增援,很可能导致这部分军队也陷入被围歼的命运。

淮海战役中的"死亡十字阵"成为军事史上的经典反面教材,它告诉我们分散兵力、各自为战在现代战争中的致命危险。

而白崇禧的选择,尽管在当时被视为不服从命令,却是在绝境中的理性抉择。

军事指挥需要服从,但更需要智慧。白崇禧选择在大势已去的情况下保存实力,这种"聪明的不服从"也是一种军事才能的体现。

他看透了战局的本质,明白某些命令的执行只会带来更大的灾难,因此做出了艰难但正确的决定。

《——【·结语·】——》

历史往往在成败之间评判人物,“淮海战役”中白崇禧的"摆烂"选择看似消极,实则明智。

国民党军队陷入"死亡十字阵"的命运已难挽回,这位"小诸葛"的果断拒绝接受统一指挥权,客观上避免了更大损失。

军事指挥不只需要服从,还需要战场智慧,在必败之局前及时止损也是将帅之道。

白崇禧的选择为后人留下深刻启示:有时明知不可为而为之,不如知难而退,保存实力!

《蒋介石与现代中国》,陈志刚,2017年

《白崇禧将军传》,李国忠著,2015年

《淮海战役全史》,中国军事科学院,2018年版

《中国现代军事史》,军事科学出版社,2020年修订版